Paola Arcadi è Direttrice Didattica del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano – ASST Melegnano e della Martesana, e Presidente dell’Accademia delle Scienze Infermieristiche (ASI). Da sempre attenta alla dimensione umana della cura, ha arricchito il suo percorso con una formazione specifica presso il Master in Medicina Narrativa Applicata di ISTUD, di cui oggi è anche membro della faculty. La sua attività riflette una visione integrata dell’assistenza, in cui sapere clinico e narrazione si intrecciano nella consapevolezza che prendersi cura significhi anche comprendere le storie di vita. Il nursing narrativo — fondato sull’ascolto, la comprensione e la restituzione delle esperienze — è per lei uno strumento formativo, ma anche una chiave etica e relazionale per ripensare il ruolo dell’infermiere nella complessità del contesto contemporaneo.

- Paola, il tuo percorso accademico e professionale è profondamente intrecciato con la Medicina Narrativa. Ci racconti com’è nato questo interesse e in che modo si è evoluto nel tempo, anche in relazione alla professione infermieristica?

Il mio interesse per la Medicina Narrativa non è nato da un’intuizione teorica o da una lettura accademica, ma da un bisogno profondamente umano e professionale di senso. Ho sempre sentito che la cura, quella vera, accade solo nella relazione: in quell’incontro tra due storie – la mia e quella della persona assistita – che si intrecciano, si interrogano, si trasformano reciprocamente. È lì che ho riconosciuto la mia identità infermieristica, che non può prescindere da una visione relazionale, riflessiva e situata della pratica di cura.

Ho incontrato la Medicina Narrativa in un tempo in cui si cominciava a parlare, anche in Italia, dell’urgenza di riumanizzare la cura, di restituire centralità alla persona in un sistema sempre più tecnocratico e frammentato. All’inizio fu come dare un nome a qualcosa che avevo sempre vissuto, ma che non aveva ancora un linguaggio sistematico. Fu poi attraverso l’insegnamento e la formazione, specialmente nei contesti universitari e nei laboratori esperienziali che ho contribuito a costruire, che ho capito quanto questo approccio potesse diventare metodo, sapere, competenza trasmissibile.

Nel tempo, il mio sguardo si è arricchito grazie ai contributi delle Medical Humanities, della fenomenologia, della pedagogia narrativa, ma anche – e forse soprattutto – grazie alle storie ascoltate nei corridoi degli ospedali, nelle stanze dei pazienti, nei racconti degli studenti in formazione. La Medicina Narrativa, per me, è diventata una postura, come ci ricorda Paolo Trenta, prima ancora che una metodologia. È il modo in cui scelgo di abitare la cura, riconoscendone la complessità e coltivandone la bellezza. Per questo oggi ne parlo non solo come studiosa, ma come testimone di un percorso che continua a interrogarmi e a trasformarmi.

- Nel tuo ruolo di formatrice, dirigi l’attenzione verso approcci che integrano competenze cliniche e umanistiche. Perché ritieni che la narrazione debba essere parte integrante della formazione infermieristica di oggi?

Perché formare un infermiere oggi significa molto più che trasmettere contenuti tecnici e aggiornamenti scientifici. Significa accompagnare una persona in un percorso di trasformazione, in cui si impara non solo a “fare”, ma soprattutto a “stare”, ad abitare in modo consapevole e responsabile la relazione con l’altro, spesso fragile, vulnerabile, spaventato. La narrazione è lo strumento per eccellenza che permette questo tipo di apprendimento trasformativo.

Insegno in un Corso di Laurea dove i laboratori relazionali occupano uno spazio fondamentale del curricolo. E non per caso: lì accade qualcosa di radicalmente diverso rispetto alle lezioni frontali. Attraverso la narrazione – orale, scritta, visuale – lo studente si mette in gioco, porta la propria storia, riflette su ciò che ha vissuto nei tirocini, cerca di dar forma e significato a eventi spesso confusi o emotivamente intensi. È in quel processo di “dare forma alla propria esperienza” che nasce la consapevolezza professionale. È lì che si comincia a intuire cosa voglia dire “essere infermiere”, ben oltre il saper fare una medicazione o gestire una terapia.

La narrazione permette di tenere insieme competenza tecnica e profondità umana. Ci aiuta a non perdere di vista la persona dentro la cartella clinica, a non ridurre il paziente a un numero di letto o a una diagnosi. È anche uno strumento epistemologico: ci insegna a considerare la conoscenza non solo come qualcosa da acquisire, ma come qualcosa da costruire insieme, nella relazione. Ogni storia di malattia è anche una storia di cura possibile, e ogni professionista sanitario dovrebbe essere in grado di leggerla, interpretarla, farla propria senza tradirne il senso.

Ecco perché ritengo che la narrazione non sia un “di più” nella formazione infermieristica, ma un elemento strutturale. In un tempo in cui la medicina rischia di diventare sempre più performativa, specializzata, automatizzata, la narrazione ci restituisce la complessità dell’umano ed è una competenza che si apprende con l’esercizio continuo.

- Nel contesto accademico, dunque, come si può rendere sistematica e fertile la formazione alla Medicina Narrativa? Quali strategie didattiche e strumenti utilizzi per stimolare negli studenti questo tipo di sensibilità e consapevolezza?

Rendere fertile la formazione alla Medicina Narrativa significa, prima di tutto, restituirle una dignità epistemologica all’interno del curriculum: non relegarla a iniziative sporadiche o opzionali, ma riconoscerla come dispositivo pedagogico strutturato, continuo, intenzionale.

Nel nostro Corso di Laurea in Infermieristica abbiamo lavorato molto in questa direzione, costruendo nel tempo un percorso triennale articolato in laboratori relazionali che si intrecciano con i momenti di tirocinio. L’idea guida è che la narrazione non sia solo uno strumento per “parlare di emozioni”, ma una pratica formativa capace di trasformare l’esperienza vissuta in apprendimento professionale.

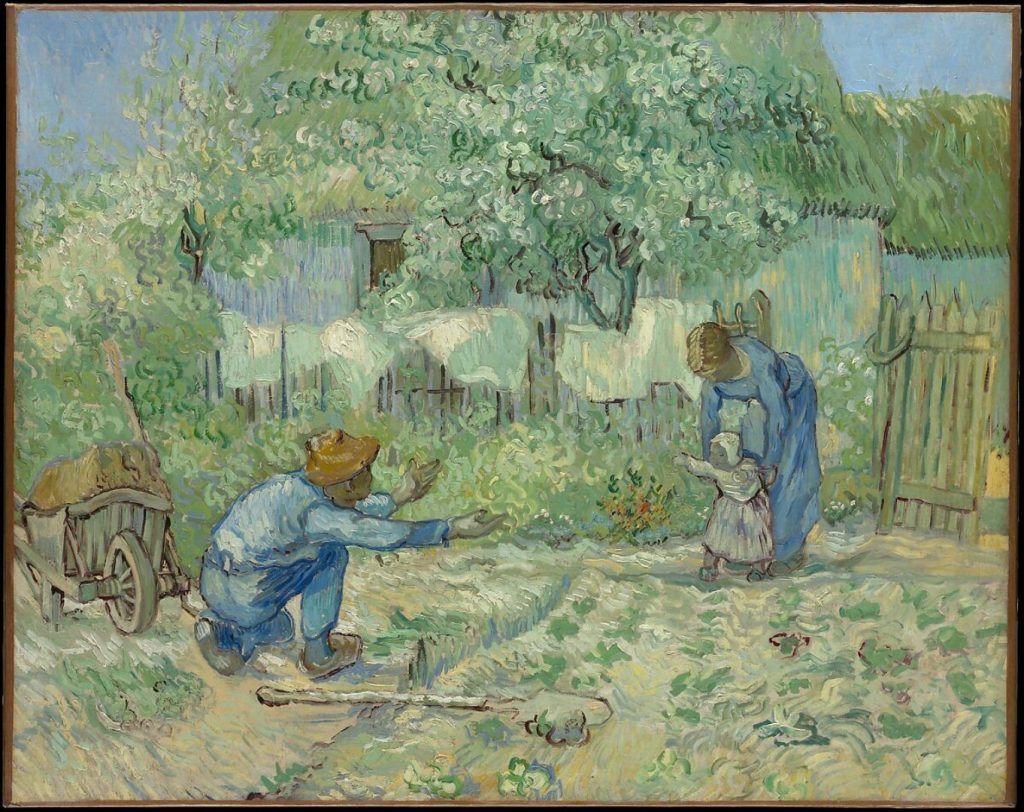

Gli strumenti che utilizziamo sono molteplici: la scrittura autobiografica, le micro-narrazioni di situazioni cliniche, il close reading di testi letterari e immagini, la visione di film e documentari, la lettura condivisa di opere poetiche o artistiche. Ogni attività è progettata per favorire un processo riflessivo profondo, spesso non lineare, ma sempre generativo.

Ad esempio, proporre agli studenti di raccontare un episodio di tirocinio che li ha toccati, e poi leggerlo in gruppo, significa offrire loro uno spazio protetto dove la vulnerabilità può essere accolta e ascoltata. In quei momenti, accade spesso qualcosa di speciale: il gruppo si compatta, si attiva una forma di apprendimento collettivo che non è solo cognitivo ma anche relazionale ed identitario.

Un altro esempio è il lavoro sull’arte: partire da un quadro – come “I primi passi” di Van Gogh – per riflettere su ciò che significa prendersi cura, sulle prime volte, sulle incertezze. Questo tipo di dispositivi agisce in profondità, stimola la risonanza, apre spazi di senso.

Ma ciò che rende davvero sistematica la formazione narrativa è la coerenza del progetto nel tempo, il suo radicamento nella cultura formativa del corso, la competenza dei tutor che accompagnano il processo. La narrazione, per essere educativa, ha bisogno di cura.

- Qual è, nella tua esperienza, la risposta degli studenti a questo tipo di formazione? Cosa li colpisce di più? E in che modo, secondo te, la narrazione può incidere sul loro sviluppo personale e professionale?

Gli studenti reagiscono con sorpresa, spesso con commozione, sempre con profondità. Non sono abituati a essere ascoltati nella loro dimensione più interiore. La formazione universitaria – purtroppo – tende spesso a essere orientata alla prestazione, alla valutazione, alla competenza visibile. I laboratori narrativi, invece, offrono uno spazio dove ciò che conta non è “fare bene”, ma “essere autentici”.

Quello che colpisce di più è la possibilità di dare un senso a esperienze che altrimenti resterebbero confuse, a volte dolorose, non elaborate. Quando uno studente scrive: “Pensavo di non essere all’altezza, poi ho raccontato quell’episodio e ho capito che non ero solo, che anche gli altri si erano sentiti così”, accade un cambiamento. Non solo si sente meno solo, ma comincia a vedere quell’esperienza come parte del proprio processo di crescita.

La narrazione incide sullo sviluppo professionale perché promuove la consapevolezza: del proprio modo di stare nella relazione, delle emozioni che emergono, delle risposte che si attivano. Ma incide anche a livello personale: aiuta a sviluppare empatia, tolleranza all’ambiguità, capacità di ascolto profondo. Insegna che ogni persona è portatrice di una storia e che il compito del curante non è giudicarla, ma accoglierla.

In fondo, credo che ciò che più segna gli studenti sia la scoperta che la cura è un atto profondamente umano, e che la loro umanità – se coltivata, ascoltata, educata – è il loro primo e più potente strumento professionale.

- Nel libro I gatti della signora Augusta e altre storie slow di cura sobria e rispettosa, di cui sei coautrice, si percepisce una forte tensione tra cura, tempo lento e ascolto profondo. Ritieni che esista un legame naturale tra il nursing narrativo e la filosofia della Slow Medicine?

Sì, credo che esista un legame profondo e naturale, non solo teorico ma esperienziale, tra il nursing narrativo e la Slow Medicine. Entrambi partono da una medesima convinzione: la cura non si misura in atti tecnici ma nella qualità della presenza. E questa qualità ha bisogno di tempo. Non di quantità cronologica, ma di Kairòs: quel tempo propizio che consente l’incontro autentico.

Nel libro I gatti della signora Augusta, le storie raccolte non sono semplicemente racconti “carini” o esempi di buona pratica: sono spazi di resistenza contro l’omologazione della cura, contro il rischio di trasformare il gesto assistenziale in routine impersonale. Sono storie che chiedono tempo e ascolto.

Il Nursing Narrativo e la Slow Medicine condividono inoltre un terreno comune fatto di sobrietà, rispetto e giustizia: tre parole che non sono slogan, ma coordinate etiche. Giorgio Bert, fondatore di Slow Medicine e mio grande maestro, ci ha infatti insegnato che la narrazione non è un lusso della cura, ma una sua condizione di possibilità: perché non si può rispettare ciò che non si conosce, e non si può conoscere davvero se non si ascolta l’esperienza dell’altro. Non la disease, ma la sua illness, cioè l’esperienza vissuta e soggettiva della malattia.

La sobrietà richiede discernimento: è la capacità di scegliere il meno quando è più appropriato, di rinunciare a ciò che è superfluo o invasivo per lasciare spazio all’essenziale. Ma per sapere cosa è essenziale per quella persona, serve ascoltarla. Serve sapere chi è, cosa teme, cosa desidera, come immagina la sua vita con – o nonostante – la malattia.

Il rispetto, allo stesso modo, non può essere generico. Non è un atteggiamento astratto, ma una pratica concreta che nasce dall’incontro. Come possiamo rispettare qualcuno se non lo abbiamo mai incontrato veramente? Se non abbiamo fatto spazio alla sua voce, alla sua narrazione?

E la giustizia, infine, non è solo equità distributiva. È anche la giustizia relazionale che si costruisce quando ogni persona si sente vista, riconosciuta, considerata degna di tempo, attenzione, parola. La narrazione è uno strumento di giustizia, perché dà voce a chi spesso non ne ha, e perché restituisce alla cura la sua dimensione bidirezionale.

- Guardando al futuro, quale visione hai per il ruolo della narrazione nei percorsi formativi in ambito infermieristico? Può rappresentare un paradigma stabile, o resta ancora un territorio “di frontiera”?

Siamo ancora, in parte, in un territorio di frontiera. Ma una frontiera viva e in movimento. Negli ultimi anni ho visto crescere un’attenzione nuova verso i saperi narrativi, soprattutto nei contesti educativi e formativi più innovativi. C’è una generazione di docenti, tutor, ricercatori che sta investendo in modo serio sulla Medicina Narrativa come approccio pedagogico, clinico e scientifico.

La mia visione è quella di un’infermieristica che non solo riconosce, ma valorizza strutturalmente il ruolo della narrazione. Che integra i dispositivi narrativi nel curriculum come elementi stabili e trasversali. Che forma i docenti alla facilitazione narrativa, e crea spazi dove anche gli operatori possono raccontarsi, rielaborare, trovare senso.

Perché la narrazione non è solo uno strumento per capire meglio il paziente, ma è anche uno strumento per prenderci cura di noi stessi. In un tempo in cui la professione infermieristica è esposta a carichi emotivi fortissimi, la possibilità di raccontare – e di ascoltare – diventa una pratica di resilienza, di consapevolezza, di salvaguardia del senso.

Credo che nei prossimi anni assisteremo a una crescente integrazione tra Evidence-Based Practice e Narrative-Based Practice. E non come dicotomia, ma come alleanza. Perché, come dice Sackett, l’evidenza ha senso solo se integrata con i valori del paziente. E i valori si raccolgono ascoltando le storie.

- E infine, se dovessi esprimere in poche parole il senso del nursing narrativo nella formazione delle nuove generazioni, quale sarebbe il messaggio più urgente da trasmettere oggi?

Direi così: “Abbi cura della tua umanità, perché è il primo strumento della tua professionalità.”

Il nursing narrativo non è solo una tecnica, ma come ho detto prima, una postura. Un modo di stare nel mondo, e nell’incontro con l’altro. È ciò che ci permette di non diventare esecutori automatici, ma professionisti consapevoli, riflessivi, empatici.

Alle nuove generazioni dico spesso: non abbiate paura della complessità, né della vostra vulnerabilità. Sono parte della vostra forza. Imparate ad ascoltare, prima ancora che ad agire. Non abbiate fretta di “fare bene”: abbiate desiderio di “essere presenti”. E non smettete mai di raccontare, perché è nelle storie – vostre e degli altri – che la cura prende forma, e che il vostro essere infermieri si radica, si rafforza, si rinnova.

Buonasera ho letto con attenzione questo articolo e lo condivido pienamente Io dopo 30 anni ho lasciato il lavoro di infermiera, perche’ soffrivo per questo sistema di lavoro troppo veloce rispetto al mio sentire e troppo procedure e protocolli. Noi siamo procedure e protocolli o molto di piu’ Ho lavorato per molto tempo in un servizio di diabetologia e endocrinolgia e io stessa a 25 anni ho incontrato l’esperienza del diabete 1 Nei miei anni di lavoro mi sono occupata molto di educazione terapeutica e rimanendo in relazione con le persone con ascolto e presenza ho imparato che alcuni atteggiamenti di non cura del diabete avevano origine da un senso di vergogna e paura e molto altro. Ho imparato il non giudizio perchè ogni persona ha una storia personale che non conosciamo. Non potevo parlare molto di me per non essere troppo coinvolta In realta’ ho deciso che parlavo di me Ho sempre detto alle persone che venivano in ambulatorio per un primo accesso di diabete e le vedevo impaurite, confuse Ti capisco, ma sappi che io nella mia vita ho viaggiato, fatto sport sto studiando ancora e nella borsa degli attrezzi ho messo qualche strumento in piu’. Alcuni stavano meglio e si sentivano compresi Ho deciso poi di frequentare un’accademia di salute e benessere a livello integrale della Dssa Erica F. Poli Ho deciso di fare una tesi autobiografica sulla mia narrazione, ma non con un orientamento patogenetico, ma la malattia come senso e attraverso lo sviluppo di risorse personali e poi sulla narrazione di operatori sanitari che hanno vissuto la loro esperienza di malattia Io sono Laura e porto la mia esperienza di diabete, ma il diabete non e’ la mia identita’ perchè sarebbe riducibile a quello che ognuno di noi è Spesso ho percepito l’identificazione con una malattia. Grazie per le preziose parole scritte